化療第幾針最辛苦? 副作用累積效應,研究證實下一次會更累!

化療並沒有固定「第幾針」最辛苦。不同的療程、搭配不同的化療藥物、使用不同的劑量,再加上每個人病況不同、體質不同,化療副作用的強度與感受當然也因人而異,無法一概而論,沒有絕對的公式可套用。

一旦進入癌症治療階段,每一位癌友都在問:化療第幾次最辛苦?我能不能撐下去?

根據癌友經驗談,初期的第一針與第二針也許最難以適應,而隨著療程的進行,後期副作用與破壞不斷累積,更使人備感艱辛,越來越累、覺得無法承受。

這不僅僅是一種「感覺」,也不是錯覺、更不是軟弱。2017年發表的論文 Assessment of Cancer‑related Fatigue among Cancer Patients Receiving Various Therapies 用數字證實,疲憊的感覺確實會隨著化療次數而加劇——下一針總是比上一針更不舒服,而化療第五次以上最為辛苦。

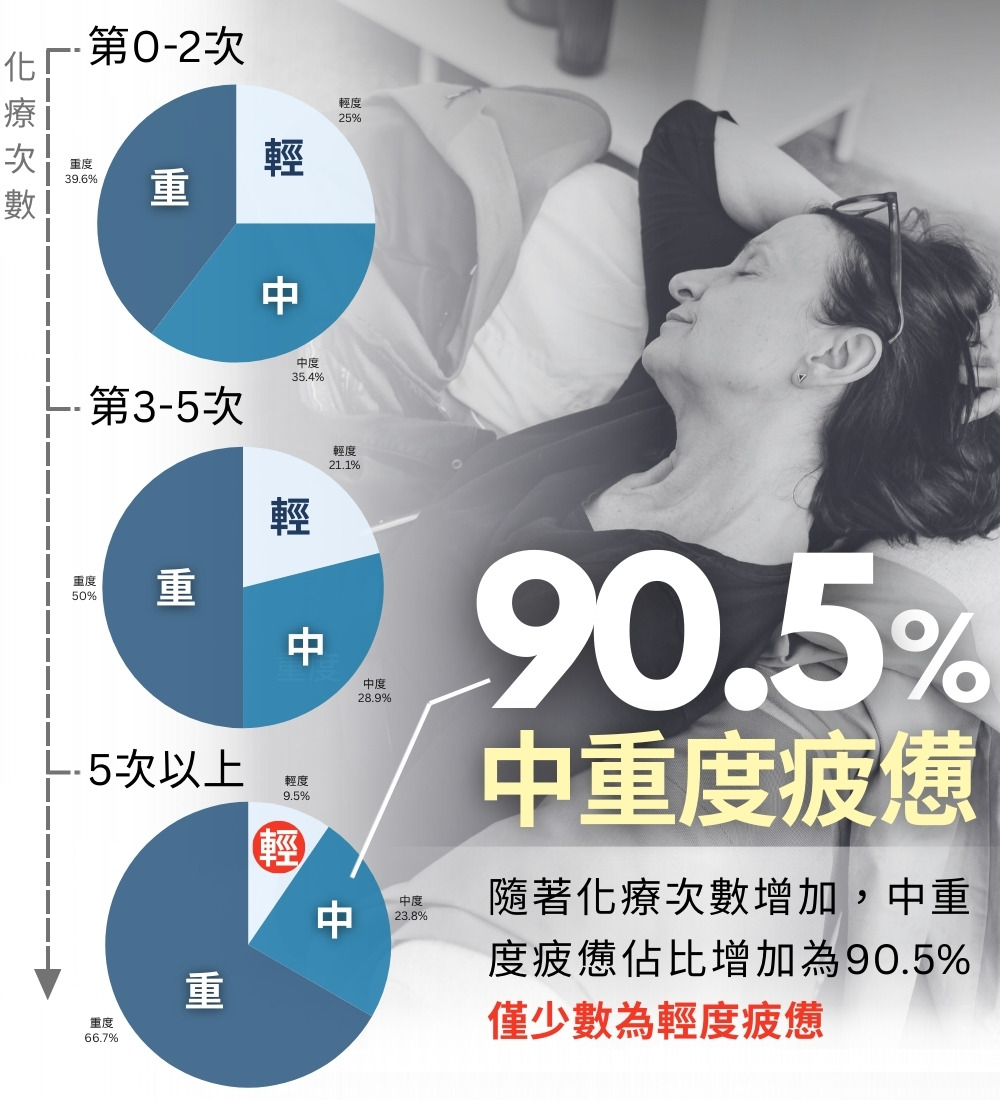

該研究分析化療期間重度疲憊者佔比:

- 化療第一針、第二針是最輕鬆的,重度疲憊者僅佔39.6%

- 化療第三、四、五針越來越辛苦,重度疲憊者增加為50%

- 化療進行到第五針之後最不舒服,重度疲憊者再增為66.7%

若將中度與重度疲憊者合併來看:

- 化療第一、第二針階段,中重度疲憊者佔比75%

- 化療第三、四、五針時,中重度疲憊者佔比79%

- 化療進行到第五針之後,中重度疲憊者竟高達90.5%

反之,只針對輕度疲憊者進行比較:

- 化療第一針、第二針,輕度疲憊者佔比25%

- 化療第三、四、五針,輕度疲憊者佔比遞減為21%

- 化療進行到第五針之後,輕度疲憊者只剩9.5%

從該臨床研究的視角,或許可以回答癌友心中的疑問,做好長期抗戰的心理準備。不論從當下疲憊程度(fatique right now)、過去24小時平均疲憊程度(fatique during past 24h)或過去24小時最嚴重之疲憊程度(worst level offatique during past 24h)來看,趨勢都是一樣的:隨著化療週期的推進,第一針與第二針相對來說較為輕鬆、第三針到第五針越來越辛苦、第五針以後最為艱難,呈現出「下一次比上一次更辛苦」的累積效應。

這項研究涵蓋了多種癌症類型,而非單一特定癌症。不論是哪一種癌症,患者在接受化療時都會面臨疲憊感。研究招募了126名晚期癌症患者,其癌症類別分佈如下:最常見的是泌尿生殖道癌(佔28.6%),其次是乳癌(佔21.4%),以及頭頸部癌/鼻咽癌(佔18.3%)和胃癌/腸道癌/大腸癌(佔18.3%)。此外,研究也包含了一小部分血液學癌症和肺癌患者。這種廣泛的患者群體使得研究結果顯示出,化療對於不同癌症類型患者都「非常辛苦」,造成的疲憊不適、虛弱耗竭之感是需要被普遍關注的症狀。

化療副作用:每一次都比上一次更艱難

許多癌友都有類似的經歷,化療一針比一針更辛苦,後期的療程越來越艱難...

對多數癌症患者而言,疲憊不僅是一種身體不適,更是化療期間揮之不去的沉重負擔。國外研究顯示,約有82%–96%患者在治療過程中出現明顯疲憊,國內臺灣大學護理系孫秀卿教授的調查結果也指出,高達 92% 台灣癌症病人有癌因性疲憊症的問題。

疲憊可能在化療後持續數週以上,其影響範圍涵蓋體力、心理、社交與認知表現,讓人感到越來越虛弱。而相較於放射治療,化療引發的疲憊程度往往更嚴重且持久。隨著化療療程一針又一針地進行,要如何做好準備,讓患者可以好好治療、好好生活?

能量耗盡,疲憊無止境

癌因性疲憊症

Cancer-related fatigue (CRF)

化療週期性疲憊:不容忽視的「癌因性疲憊」

許多癌症患者在接受化療時,常會發現自己一次比一次感到疲憊,身體恢復的時間也越來越長。這種現象絕非單純的身體虛弱,而是典型的「癌因性疲憊」(Cancer-related Fatigue, CRF)。CRF是一種持續存在、與體力活動不相稱的疲憊感,其根源在於癌症本身對身體造成的消耗,以及化療對骨髓、免疫系統和細胞的累積性損傷。每一輪化療都在體內埋下更深的疲憊種子,使得患者在面對下一輪治療時,身心都處於更為脆弱的狀態。如果不加以正視和干預,這種疲憊不僅會嚴重影響患者的日常活動和生活品質,還可能導致患者對後續治療產生恐懼和排斥,甚至被迫中斷治療,最終影響治療的整體成效。因此,將這種隨著化療週期而加劇的疲憊感定義為一種必須重視的症狀,而不是簡單地歸咎於「虛弱」,是確保患者順利完成療程、提升長期生存率的關鍵。醫療團隊和患者家屬都應意識到,這不是患者意志力薄弱的表現,而是身體正在發出求救訊號,需要及時且有效的介入來緩解。

化療第幾針最辛苦

不妨想像一支高階手機,即使畫質無比清晰、程式多元豐富、操作簡便智慧,若電池續航力不足,再多功能也無法使用。

人體中的數十兆顆細胞也是如此,每一顆無細胞,無論生理機能設計如何巧妙,只要細胞中的電池「粒線體」一停擺,細胞功能就會大當機、無法正常發揮。

每一次化療,就是一次對細胞電池的破壞攻擊...不只能量枯竭、越來越累,各種細胞功能也無法正常運作。

近年來,不同研究團隊皆已證實,癌症治療期間確實會引起病患的「深度疲憊」,不同的癌症種類、不同的治療方式(包含化療與放療),都會破壞細胞電池,讓疲憊不斷累積,從原本的隱性破壞,轉變成顯而易見的副作用。

化療第幾針最辛苦

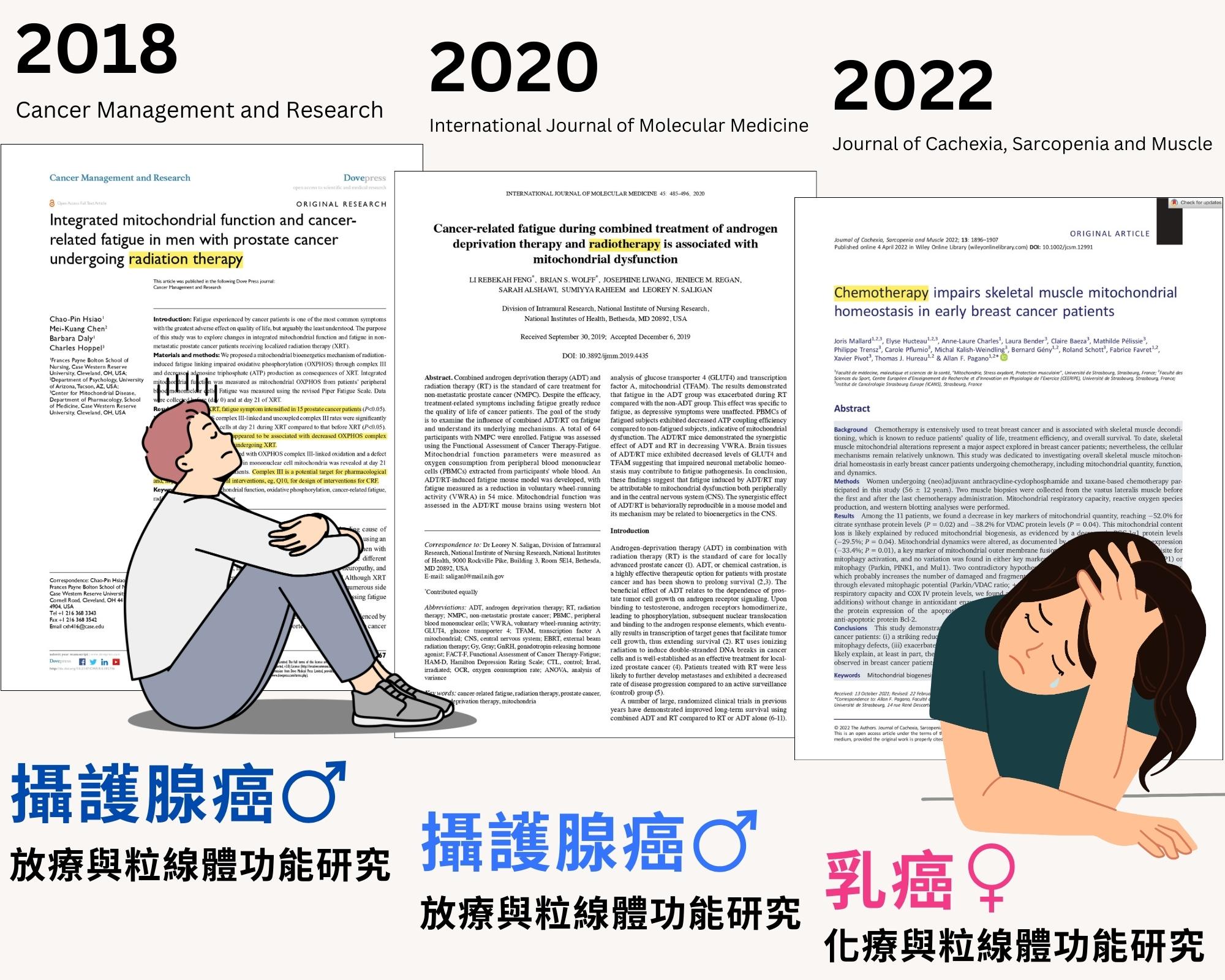

在2018年與2020年,美國不同的研究團隊分別證實,男性攝護腺癌患者在放療過程中,會造成細胞電池「粒線體」功能失常,進而產生程度不一的「癌因性疲憊」,實驗結果先後發表於Cancer Management and Research與International Journal of Molecular medicine 國際期刊。

無獨有偶,2022年發法國團隊發現,女性乳癌患者在化療過程中的異常疲累,來自於有細胞電池「粒線體」異常的情形,文獻發表於Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 期刊中。

化療第幾針最辛苦

對抗癌疲憊,細胞電池是關鍵

癌症本身與治療過程中,會產生龐大的氧化壓力,破壞粒線體。人體細胞內建粒線體生成mitochondrial biogenesis機制,是更新細胞電池的有效手段之一,即使粒線體損壞,也能仰賴生成新的粒腺體來補足。隨著年齡漸長,粒線體生成機制會被抑制,細胞不再生成新的粒線體;而相反的,運動可以刺激粒線體生成,逆轉老化造成的細胞電池衰老。

科學界正在挖掘,喚醒人體內建的粒線體生成機制、更新細胞電池的方法。

黃耆多醣在癌症相關疲勞中的應用與進展

癌症相關疲勞(Cancer-related Fatigue, CRF)是癌症患者在診斷、治療期間及治療後最普遍、最令人困擾的症狀之一。與一般疲勞不同,CRF是一種難以透過休息緩解的持續性主觀感受,嚴重影響患者的生活品質、情緒狀態,甚至可能導致治療中斷。近年來,作為一種傳統中藥材,黃耆(Astragalus membranaceus)的提取物——黃耆多醣(Astragalus Polysaccharides, APS)因其在緩解CRF方面的顯著效果而受到廣泛關注。

黃耆多醣緩解CRF的作用機制

黃耆多醣緩解CRF的作用並非單一途徑,而是透過多種機制綜合發揮作用,主要包括以下幾個方面:

1. 增強免疫功能 CRF的發生與免疫系統的失調密切相關,特別是細胞因子(cytokines)的失衡。黃耆多醣被證實具有強大的免疫調節能力,能夠:

-

調節發炎反應:癌症本身和治療過程會引發體內的慢性發炎反應,導致發炎性細胞因子(如腫瘤壞死因子- (TNF-)、白細胞介素-6 (IL-6))水平升高。這些因子會干擾正常的生理功能,引發疲勞感。黃耆多醣能有效抑制這些發炎因子的生成,減少發炎反應,從源頭上緩解疲勞。

-

促進免疫細胞活性:黃耆多醣能活化T淋巴細胞、自然殺手細胞(NK細胞)和巨噬細胞,這些細胞是身體對抗癌症的關鍵。免疫功能的提升不僅有助於抗癌,也能改善患者的整體身體狀況和精神狀態,從而減輕疲勞感。

2. 改善造血功能 化療引起的骨髓抑制是導致疲勞的主要原因之一。白細胞和紅細胞的減少會引發貧血,使身體無法獲得足夠的氧氣,進而產生極度的疲勞感。

-

保護骨髓,促進造血:黃耆多醣能保護骨髓造血幹細胞,促進其增殖和分化,幫助骨髓功能更快地從化療的損傷中恢復。這有助於提升血紅蛋白(hemoglobin)水平,改善貧血,從根本上緩解因貧血引起的疲勞。

3. 抗氧化與保護細胞 放化療產生的自由基和氧化應激(oxidative stress)會損傷身體細胞,包括肌肉細胞和神經細胞,導致身體機能下降,加劇疲勞。

-

清除自由基:黃耆多醣具有抗氧化作用,能夠清除體內過多的自由基,減少氧化應激對細胞的傷害。

-

保護粒線體功能:粒線體是細胞的「能量工廠」,其功能障礙是導致疲勞的重要因素。研究表明,黃耆多醣能保護粒線體的結構與功能,提高細胞的能量生成效率,從而提升患者的耐力和活力。

4. 改善食慾與營養狀態 許多癌症患者因治療副作用而食慾不振,導致營養不良和體重下降,這也會加重疲勞。黃耆多醣被認為有助於改善患者的食慾和消化功能,使他們能夠攝取足夠的營養,恢復體力。

臨床研究與應用現狀

近年來,許多臨床研究探討了黃耆多醣對CRF的影響:

-

多項臨床試驗:一些臨床試驗顯示,將黃耆多醣與化療或放療結合使用,能顯著改善癌症患者的疲勞評分,提高他們的Karnofsky或ECOG體能狀態評分。

-

中醫藥的協同作用:在台灣和中國大陸,黃耆多醣常作為中醫輔助治療的一部分。臨床觀察顯示,與其他補氣中藥搭配使用,黃耆多醣能更有效地減輕患者的疲勞感,並提高對治療的耐受性。

結論與未來展望

黃耆多醣在緩解癌症相關疲勞方面展現了顯著的潛力。它透過多種機制,包括增強免疫、保護造血、抗氧化和改善營養狀態,為癌症患者提供了一種安全有效的輔助治療選擇。然而,目前的研究仍存在樣本量較小、研究設計不一等局限性。

未來,我們需要更多嚴謹、大規模的隨機對照試驗來更全面地評估黃耆多醣的長期療效、最佳劑量、給藥途徑和安全性。同時,深入研究其在不同癌症類型和治療階段中的應用,將有助於將黃耆多醣納入標準化的臨床護理指南,為癌症患者帶來更佳的治療體驗和生活品質。

化療第幾針最辛苦

原來中醫所說的,黃耆「補氣」的意義就在粒線體。西方科學證實,黃耆中特殊的多醣體結構有助於更新粒線體,讓粒線體發揮正常應有的功能,補足氣力,讓生活更美好。在2017年由台灣腫瘤護理學會與台灣癌症安寧緩和醫學會共同發行的「癌因性疲憊症之臨床治療指引」中,黃耆多醣更應用於處方注射劑,是主流的藥物治療方法之一:

臨床指引建議:

黃耆多醣注射劑的臨床實證顯示,可改善中重度癌因性疲憊症。(Level 1, Grade A)

化療一針比一針更辛苦

臨床治療指引並指出,癌症病人在診斷後均應接受規律的疲憊評估,以及早發現疲憊問題並了解可能的原因,再進行治療處置和改善。一般治療處置建議從非藥物處置開始,但如果無法改善疲憊或緩解疲憊的惡化,或已處理或排除其他可能原因,就應該考慮給予藥物治療。

另外,選擇藥物治療時,應以實證為依據,並有全面性的考量。例如2010年文獻回顧指出紅血球生成素和長效紅血球生成素對於改善癌因性疲憊症有臨床效果,但這類藥物的不良反應與安全性風險較高,因此不建議用於癌因性疲憊症的治療。

化療一針比一針更辛苦

化療第幾針最辛苦

推薦資源:癌疲憊資訊中心

https://www.youtube.com/@cancer-related-fatigue